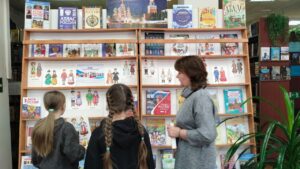

Центральная городская библиотека принимает участие во II Международной акции «Заветные книги Руси», организатором является МБУ культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального района Белорецкий район РБ и «Комплекс модельных библиотек «Русский мир» Белорецкого района Республики Башкортостан.

В том году исполняется 45 лет книге Виктора Астафьева «Царь – рыба». Она была опубликована в 1976 году, получила высокую оценку критики и признание читателей. Рассказ «Царь-рыба» является ключевым в сборнике, что отражено в его названии. Это сборник о жизни людей у реки, частыми сюжетными ходами рассказов являются: преступление против природы и последующее наказание. Чаще всего это браконьерство в рыбной ловле. Все произведения в сборнике автобиографичны. Сам писатель долгое время жил в глубинке и наблюдал за нравами местных жителей. Царь — рыбой в давние времена называли осетра, одну из самых ценных рыб. Смысл рассказа «Царь — рыба» заключается в том, что человек — не царь природы, она сильнее его, человек должен жить в гармонии с природой, иначе ему грозит смерть. После прочтения рассказа приходит единственно верный вывод – чтобы ценить природу человек должен вспомнить, что он её часть. История, произошедшая с Игнатьичем, символизирует будущее человечества (оно попадётся в свои же ловушки), если люди не пересмотрят своё отношение с природой. Информацию представляет библиотекарь библиотеки — филиала N1 МБУ ЦГБ Ирина Цыркунова.

Центральная городская библиотека города Невинномысска принимает участие во II Международной акции «Заветные книги Руси», организатором является МБУ культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального района Белорецкий район РБ и «Комплекс модельных библиотек «Русский мир» Белорецкого района Республики Башкортостан.

«Сказке о царе Салтане и о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне», которую написал А.С.Пушкин, в этом году исполняется 190 лет. Несколько интересных фактов о «Сказке о царе Салтане»: основой стала народная сказка «По колено ноги в золоте, по локоть в серебре», которую великий русский поэт услышал от своей няни Арины Родионовны; есть персонажи из других народных сказок; остров Буян из народных традиций; число 3 как в русских народных сказках; к 100 –летию со дня рождения поэта Николай Римский-Корсаков написал оперу «Сказка о царе Салтане». Материал подготовила библиотекарь детского отдела Центральной городской библиотеки Алла Назаренко.

Пьеса, состоящая из житейской рутины и малозначительных разговоров, в которой всё существенное происходит за сценой. Переломное произведение для самого Чехова и для всей мировой драматургии.В первоначальной редакции пьеса написана в Мелихове в октябре — ноябре 1895 года. В январе — марте 1896 года в Москве Чехов вернулся к работе над пьесой, по-видимому, существенно переделав её (ранняя редакция не сохранилась). «Чайка» была представлена в цензуру 15 марта 1896 года. В дальнейшем Чехов от публикации к публикации (вплоть до 1901 года) вносил в текст существенные исправления, убирая лишние, с его точки зрения, детали, уточняя характеристики действующих лиц. Пьеса была опубликована в журнале «Русская мысль» (1896, № 12) и впервые поставлена в Александринском театре 17 октября 1896 года. «Чайка» стала переломным, революционным произведением не только в творчестве Чехова, но и в мировой драматургии. Внешне реалистическую пьесу Чехов построил очень необычным для XIX века способом.

Материал подготовила библиотекарь филиала № 1 Центральной городской библиотеки Решетова Т.А.

Повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой» в 2021 году исполняется 45 лет. Написал Валентин Григорьевич ее в 1976 г., во время, когда советские власти начали разрушать деревни, считая их неперспективными для развития государства. События же, описанные в произведении происходят в 60-х гг. ХХ века в деревне Матёра, которая раскинулась на острове посреди реки Ангары. Повесть основана не только на реальных событиях, но и на впечатлениях людей, которым пришлось попрощаться с родными местами. Летом 1974 года Валентин Распутин и иркутский журналист Борис Ротенфельд побывали на местах, которые стали дном Усть-Ислимского водохранилища. Очерк об этой поездке был опубликован Ротенфельдом в местной молодежной газете. В нем рассказывается не только о государственных средствах, выделенных на расчистку территорий, но и переселении людей в коттеджи. Журналист не скрывает, что новые дома были неудобные для стариков, так как построили их на глинистом склоне. Повесть В.Г. Распутина во многом опирается на этот очерк. В произведении также представлены народные поверья, традиции. Упоминается в повести и о гражданской войне, казацких битвах. Автор кратко рассказывает о боях, которые точились на этих землях, о том, как военные повесили своих сослуживцев на лиственнице. В основе этих рассказов реальные события, но есть место и авторскому домыслу. В 1981 году режиссёрами Ларисой Шепитько и Элемом Климовым по мотивам повести был снят фильм «Прощание». Существуют также театральные постановки произведения, в том числе и современные.

Материал подготовила заведующая отделом обслуживания Центральной городской библиотеки Шапарева Валентина Васильевна.

В 2021 году исполняется 155 лет поэме Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». Работу над поэмой Некрасов начал в 1863 году, а первую часть завершил в 1865 году, т.е. работа над ней длилась около двух лет. Дата первой публикации поэмы — 1866 год. Действие происходит вскоре после отмены крепостного права в Российской империи. Поэма повествует о путешествии семерых крестьянских мужиков по всей Руси с целью поиска счастливого человека: Роман, Демьян, Лука, братья Губины — Иван и Митродор, старик Пахом, Пров. Вместо того чтобы идти своей дорогой, мужики затевают спор о том, кому на Руси живётся весело и вольготно. Каждый из них по-своему судит о том, кто главный счастливец на Руси: помещик, чиновник, поп, купец, вельможный боярин, министр государев или царь. Замысел Николая Алексеевича Некрасова заключался в том, чтобы в конце поэмы путники достигли бы Петербурга. Однако смерть автора помешала завершить начатое произведение. Оно так и осталось незаконченным, а повествование оборвалось. Обзор подготовила библиотекарь детского отдела ЦГБ Шмакова Наталья.

«Капитанская дочка» — это исторический роман гениального российского поэта, «солнца русской поэзии, драматурга и прозаика А. С. Пушкина. Первые наброски романа появились в 1832, а закончен роман был в 1836 году. Действие романа происходит во время восстания Емельяна Пугачева. Огромной заслугой Пушкина было создание образа Емельяна Пугачева . Вождь кровопролитной и длительной крестьянской войны впервые был изображен не злодеем и извергом, но человеком, вызывавшим несомненное сочувствие, воплотившим в себе многие черты русского национального характера: мятежную жажду воли, широкую удаль, живой и острый ум. Необычна интрига романа – знакомство и любовь главных героев Маши Мироновой и Петра Гринева, их дальнейшая судьба. «Капитанская дочка» является непревзойденным в своем роде , классическим образцом ясной, точной и простой русской речи. «Капитанская дочка» вышла в свет в конце 1836 года – за три месяца до гибели Пушкина.

Материал подготовила заведующая детским отделом Центральной городской библиотеки Писарчук Марина Николаевна.

«Капитанская дочка»- величайшее произведение Пушкина- было задумано им в 1833г. Это одно из последних произведений русского прозаика. Автор работал над своим детищем на протяжении трёх лет- с 1833 по 1836гг.

Действие исторического романа происходит во время восстания Емельяна Пугачева. Впервые опубликован без указания имени автора в 4 книге журнала «Современник», поступившей в продажу в последней декаде 1836 года.

Материал подготовила библиотекарь филиала №1 Центральной городской библиотеки Валентина Зубрикова.

«Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина – уникальное явление в русской литературе. Создавая свое произведение, писатель опирался на опыт устного народного творчества, традиции русской и зарубежной сказки, но в результате сформировался совершенно новый, оригинальный жанр, в котором сочетались фантастика и злободневная политическая действительность. В «Сказках» Салтыкова-Щедрина с удивительной полнотой и точностью отразилась русская жизнь, все общественные и социальные силы пореформенной России. В сказке «Богатырь» угадывается русское самодержавие, крепкое с виду, но прогнившее внутри; в сказках «Медведь на воеводстве», «Орел-меценат» читатель видит представителей власти; в сказках «Премудрый пескарь», «Вяленая вобла», «Либерал» писатель зло смеется над трусостью обывателей и либералов; новое социальное явление — кулак — показан в сказке «Праздный разговор»; автор иронизирует над помещиками и попами в «Деревенском пожаре», изображает обездоленное крестьянство в сказке «Коняга», показывает какими мужиками живёт Россия в «Повести о том, как мужик двух генералов прокормил». В каждой «сказке» Салтыкова-Щедрина есть подтекст, который детям не понять. Именно поэтому сказки предназначены «для детей изрядного возраста» — то есть для взрослых. Автор поднимает важные темы, скрывая их под сказочными образами. Они изображают пороки человечества, как социальные, так и нравственные. Такая иносказательная форма изложения дала автору возможность обличить политические реалии, которые его не устраивали. Он не хотел мириться с этим и именно поэтому написал такие «Сказки» для взрослых. Материал подготовила заведующая филиалом №3 (детская библиотека) Ирина Васильевна Хайдакова.